暑期三下乡|“鸢都探遗 文旅拾萃”实践队探寻潍坊非遗与文旅融合的传承发展密码

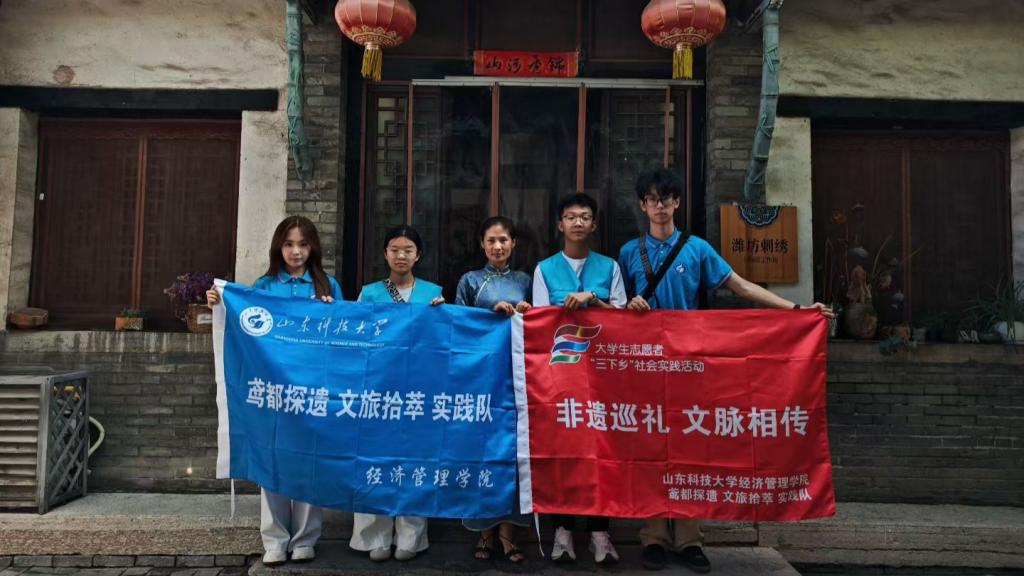

为积极响应非物质文化遗产保护与传统文化传承号召,探索非遗活态传承与产业创新发展路径,7月24日至27日,山东科技大学经济管理学院“鸢都探遗 文旅拾萃”实践队赴潍坊市开展社会实践活动,通过实地调研、亲身体验及座谈交流等多种形式,系统挖掘潍坊风筝、木版年画、红木嵌银等非物质文化遗产的深厚文化内涵与当代价值。

第一站:潍坊世界风筝博物馆与杨家埠民间艺术大观园——追溯非遗历史根脉

7月24日,实践团队首站抵达潍坊世界风筝博物馆进行参观学习。在历史演变展区,团队成员系统追溯了风筝自春秋时期军事用途的木鸢,至明清阶段演变为民间娱乐工具的发展历程,并通过了解明代万户航天实验、莱特兄弟受风筝启发研制飞机等重要事例,深刻体会到风筝从实用工具向文化载体的功能转变。在特色精品展区,老潍县风筝的精巧工艺与杨家埠“会飞的年画”这一独特民俗艺术形式,充分展示了潍坊风筝的文化魅力。通过实地观摩,团队成员清晰认识了软翅、板式等五大传统风筝类别及其工艺特点。

随后,实践团队前往杨家埠民间艺术大观园进行调研。在风筝非遗传承人郭洪利先生的手工坊内,团队成员们观摩了传统风筝与创新风筝的制作全过程,深刻体会到非遗技艺传承的艰辛与执着。在年画工坊,团队成员不仅观看了刻版与套印工艺流程,还亲手体验了木版年画的制作,通过刻刀的起落与颜料的轻刷,切身感受到风筝与年画艺术相融合所形成的“会飞的年画”这一独特文化魅力。

第二站:潍坊市嵌银厂——感悟红木嵌银匠心

7月25日,实践团队前往中华老字号潍坊市嵌银厂开展调研。在王志波主任的科普讲解与解经理的陪同引导下,团队成员系统了解了这项国家级非物质文化遗产的历史渊源与工艺特点。在生产车间内,实践团队了解到合格木料的筛选利用率仅为40%至45%。师傅们依次进行拓印花纹、雕刻凹槽、镶嵌银丝以及反复施涂21道天然大漆等一系列工序,全程操作严谨、一丝不苟。

一位从业33年的老艺人在介绍中提到:“仅完成一个笔筒就需耗时一周,若雕刻凹槽时力度不均,整件作品即告报废。”队员们亲身体验了开槽与敲丝等基础操作后坦言“原以为操作简单,实则力道与角度皆需精准把握。”面对当前部分年轻学员因工序繁复而逐渐流失的现状,老艺人们始终秉持“慢工出细活”的工匠信念。与此同时,嵌银厂也积极推动产品创新,推出小镇纸等更符合年轻审美的新款产品。此次调研也使团队成员们深刻认识到,非遗传承不仅是技艺的延续,更是一种精益求精、持之以恒的精神传递。

第三站:十笏园文化街区——体验非遗与生活融合

7月26日上午,实践团队赴“鲁东明珠”十笏园文化街区开展调研活动。在省级非物质文化遗产项目鲁绣传承人李银凤工作室,团队成员系统了解了鲁绣“以线作画”的独特艺术技法。该技艺通过不同丝线的巧妙穿插与叠加,生动表现画面的深浅层次与立体效果,一幅大型绣品往往需耗时两年方可完成。

第四站:奎文门与文创馆——解锁潍县砖雕密码

7月26日下午,实践团队拜访了潍县砖雕第八代传承人神芳乔师傅,深入了解了该项非物质文化遗产的工艺特点与发展现状。据介绍,潍县砖雕选用临清砖等优质原材料,综合运用线雕、镂空等多种雕刻技法,完成一件作品通常需耗时半月以上。与山西砖雕“先雕后烧”的工艺不同,潍坊砖雕采用“先烧后雕”的独特技艺,从而使成品不易变形开裂。神芳乔师傅的代表作《潍县十景砖雕香薰系列》兼具艺术价值与实用功能,充分展现了传统技艺的创新活力。尽管目前仍面临传承人才短缺等挑战,但通过神芳乔师傅持续努力,潍县砖雕正逐渐被更多公众所了解和关注。

第五站:潍坊市博物馆与王家庄子村——见证非遗产业振兴

7月27日,实践团队首先赴潍坊市博物馆开展文化溯源活动,通过观摩馆藏文物与体验非遗项目,进一步加深了对潍坊地域文化的理解。当日下午,团队抵达“中国风筝产业第一村”——王家庄子村进行实地调研。该村年产风筝超过9000万只,占据国内外市场份额的80%,产业规模显著。村内既保留了传统非遗工坊,也积极引入电商营销、人工智能设计等创新手段,推动“风筝+旅游”产业融合发展,使其成为推动乡村振兴的重要引擎。

此次实践让队员们完整见证非遗从“活态传承”到“产业振兴”的全链条发展,深刻认识到非遗现代化需坚守本真、拥抱变革。通过非遗主题文旅线路打造、沉浸式非遗工坊体验、非遗文创伴手礼开发等文旅融合新路径,不仅让传统技艺在文旅场景中焕发新生,更构建起“以文塑旅、以旅彰文”的良性循环,为非遗与文旅结合助力城市形象建设提供了实践样本。(通讯员:尹俊曈 孙堂轩 王一清 胡耀晨 窦海瑜 于鹏伟)