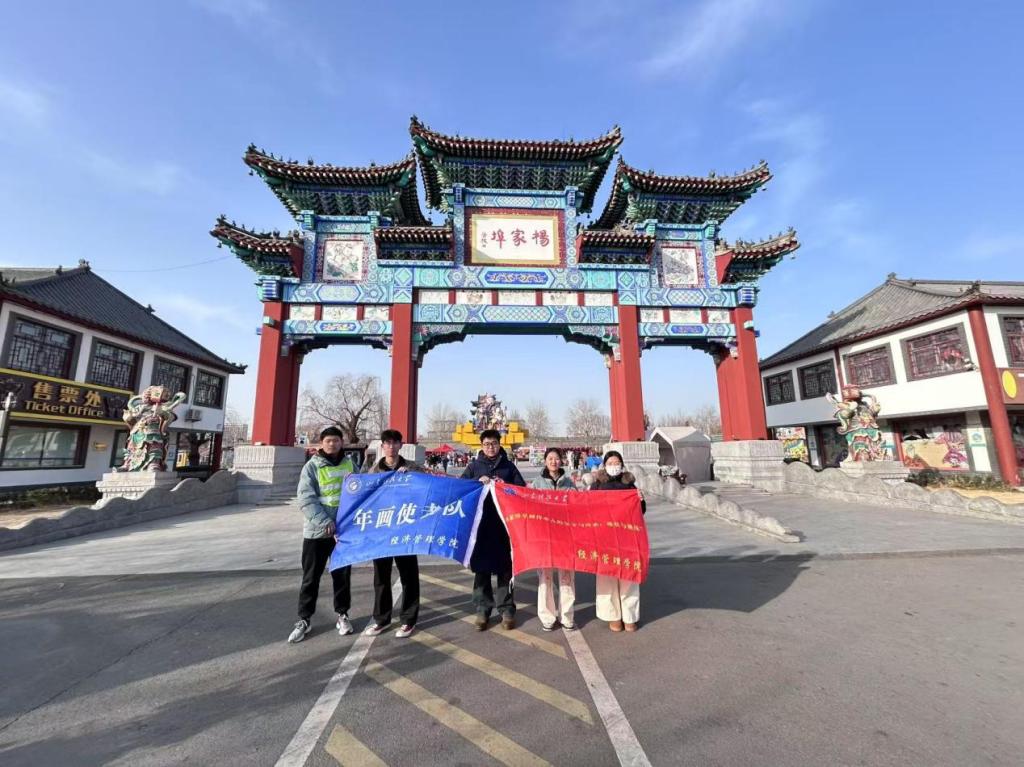

探寻非遗魅力,传承年画文化——经济管理学院“年画使者队”开展木版年画传承与保护社会实践调研

年画是我国民间艺术的瑰宝和深沉积淀,是一幅展现民俗风情的生动画卷,凝结着广大劳动人民的智慧结晶,承载着中华民族优秀传统的文化基因。近日,山东科技大学经济管理学院“年画使者队”前往山东省潍坊市寒亭区杨家埠,开展“探寻非遗魅力,传承年画文化”社会实践调研,从色彩鲜艳、热烈明快的木版年画中窥见“一方水土养一方人,一方山水育一方风情”的人文记忆与乡土之韵,探索非物质文化遗产杨家埠木版年画的保护传承与创新发展路径。

历史溯源,岁月寻踪——探寻杨家埠木版年画的历史脉络

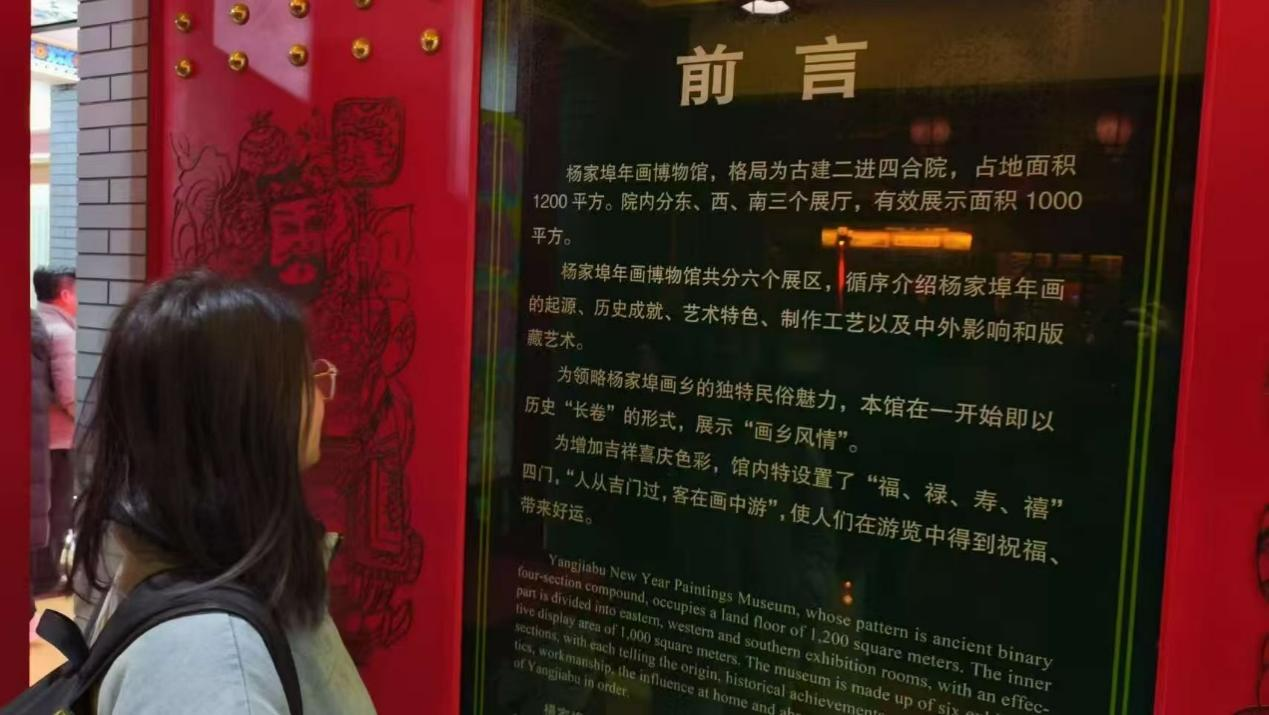

杨家埠木版年画始兴于明初,距今已有600余年历史,与天津杨柳青、苏州桃花坞并称中国三大民间年画。实践团队成员走进杨家埠民间艺术大观园,在年画博物馆中,一幅幅色彩浓烈、构图饱满的《门神》《连年有余》《麒麟送子》等经典作品映入眼帘,生动展现了农耕社会的民俗信仰与审美意趣。岁月失语,技艺能言,年画可观,“每一刀雕刻都是匠心的沉淀,每一笔色彩都是吉祥的祈愿”,讲解员指着一块清代留存的老雕版说道。同学们通过数字化档案、老照片与实物对比,直观感受到年画题材从神祇崇拜到市井生活的演变轨迹,也深刻理解了年画作为一方水土“见证者”“记忆者”在刻画人间百态,记录时代风貌、维系乡土情感中的独特价值。

匠心制艺,雕錾承韵——领略杨家埠木版年画的工艺精髓

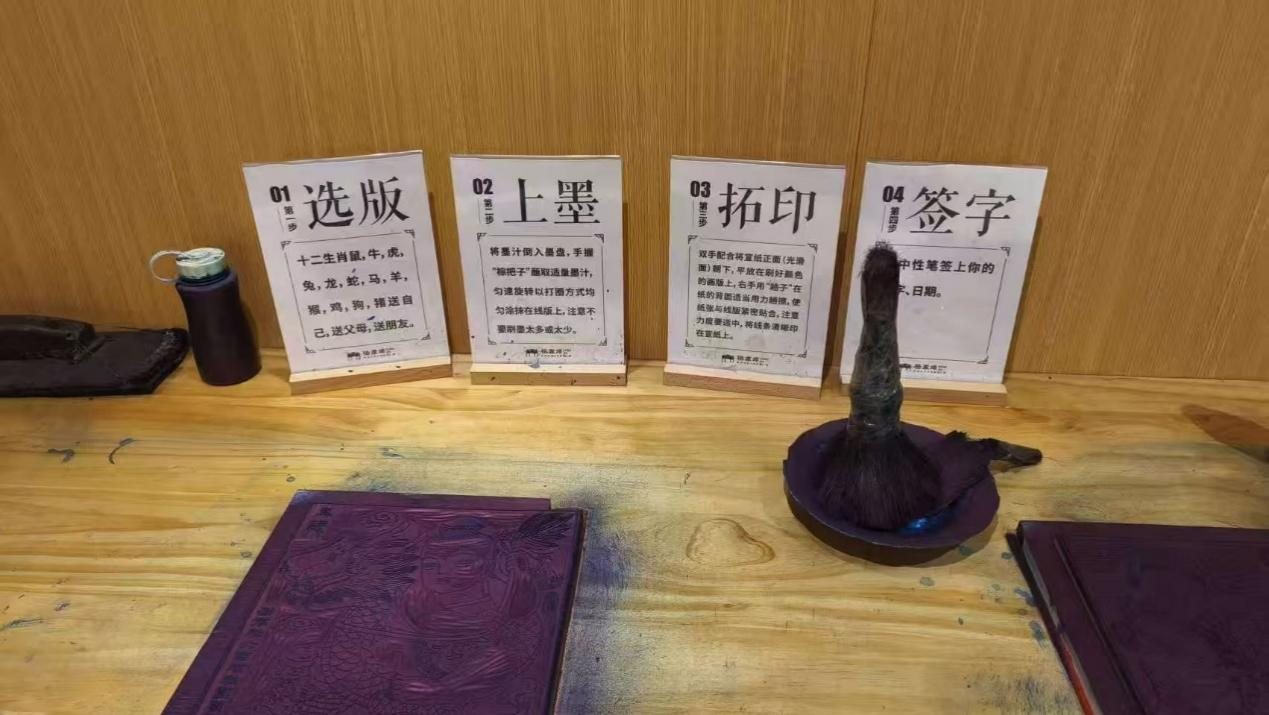

在杨家埠民俗大观园,工作人员现场演示了“勾描—刻版—套印”,令团队成员们身临其境感受到了匠心独运,切磋琢磨的三位一体制作工艺。通过解读年画中“福禄寿三星”“门神镇宅”“连年有余”等典型图式的文化象征,成员们发现其构图语言生动巧妙,再现了齐鲁大地的农耕文明与民俗传统。在中潍年画展示馆,工作人员向实践团讲解了杨家埠木版年画的制作工艺,包括画师构思绘制线稿、雕刻艺人雕琢线版与色版、印刷时的套印及手工补绘细节等。同时,实践团成员亲身实践了印刷过程,在专业人员指导下,体验了蘸墨、刷版、铺纸、压实等步骤,深感其背后蕴藏的深厚底蕴与艰辛付出,每一道工序都饱含岁月沉淀与匠人心血,绝非“一日之功”,更加钦佩年画传承人的高超技艺与坚守精神。

古韵新辉,传承守正——体悟杨家埠木版年画的时代新生

实践团最后一站参观了杨家埠旅游开发区的梦里水乡和梦想小镇板块,了解到该板块以“古寒十二时辰”时空体系为叙事脉络,以“四季全时”为切入点,集“文之春芳、夜之夏乐、戏之秋光、禅之冬窗”为核心,以“古寒印象,梦里水乡;四季故里,全时篇章”为愿景,通过“非遗活化+场景再造”的创新模式,构建起“四季全时”沉浸式体验空间,打造“古·寒”印象品牌,促进非遗文化的“活态”传承。

在本次杨家埠年画社会实践中,队员们通过实地调研、非遗传承人访谈和年画制作体验,深刻感受到传统年画艺术中蕴含的文化密码与精神力量,不仅让古老技艺焕发时代生机,更以青年视角探索出“非遗+文创”“非遗+研学”等创新传承路径。队员们纷纷表示将肩负起青年一代的文化使命,让承载着中华文明基因的年画艺术在新时代的土壤中持续生长。此次实践既是传统文化与现代思维的交响,更彰显了青年群体在文化自信建设中的担当,为非物质文化遗产的活态传承注入澎湃的青春动能。(通讯员:于鹏伟 刘坤 崔家祺 窦海瑜 唐勇)